神林龍氏

武蔵大学 経済学部 教授

博士(経済学)

1972年生まれ。1994年、東京大学経済学部卒業、2000年、同大大学院経済学研究科博士課程修了。東京都立大学助教授、一橋大学経済研究所教授などを経て現職。この間、スタンフォード大学客員研究員、イェール大学客員研究員、OECDコンサルタント等を歴任。

「生産年齢人口の減少」という構造的な課題にどう向き合うべきか。日本の雇用・労働の転換点を迎える今、企業に求められる視点とは何か。労働経済学者で武蔵大学経済学部教授の神林龍氏に話を聞いた。

過去40年間で、日本の経済・産業・社会情勢は大きく変化してきた。それに伴い、企業のあり方や人々の働き方もさまざまな変化を遂げてきたと考えるのが一般的だろう。

しかし神林龍氏は、「日本の労働市場の基本的な構造はほとんど変わっていません。さまざまな法制の整備も行われてきたものの、労働市場の構造的な変化には結びついていませんでした」と指摘する。

この点について、労働市場に関係するマクロデータからもう少し詳しく見てみよう。典型的なのが日本の転職率の推移だ。日本の労働市場は非常に固定的で、これまでと比べ転職が活発になったと思われがちだが、実際は高度経済成長期の方が転職率は高かった。

その後、安定成長期に入って落ち着き、バブル期にやや上昇。現在も「転職ブーム」といわれるものの、転職率はバブル期に届くかどうかという水準にとどまっている。新卒の離職率も同様で、大学卒の新卒社員のうち約3割が3年以内に離職する、いわゆる“七五三現象”も実は高度経済成長期からほとんど変わっていないという。

もう一つ興味深いのが、労働生産性の推移だ。米国の連邦準備制度(FED)のエコノミストが発表した、米国における戦後の労働生産性の推移をまとめた資料などによると、ITやAI導入といった技術革新は、必ずしも飛躍的な生産性の上昇とは結びついていない。

「IT革命といわれた2000年前後の労働生産性の伸び率は2.9%で、第二次世界大戦後の高成長期の伸び率と同等でした。技術革新が経済活動に与えている影響は限定的で、これは日本も同様です。マクロの視点では、経済構造や労働市場は、一般に考えられているほど変わってはいない。むしろ日本の雇用・労働はこれから、大きな転換点に直面するはずです」(神林氏)

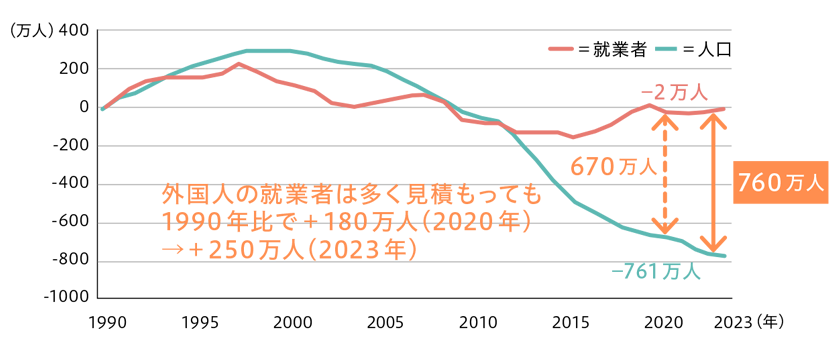

では今後、日本にどんな変化が起こるのか。それは、生産年齢人口の減少と深い関係がある。神林氏によれば、現役世代(20~64歳)の人口と実際に働いている人の数(就業者数)の推移を見ると、興味深い事実が浮かび上がるという。図1を参照すると、20~64歳の人口は2000年前後をピークに減少に転じ、2020年には1990年比で約670万人も減少している。現在の18歳人口が100万人程度であることを踏まえると、その6〜7倍相当の人口が減った計算になる。

20~64歳の人口が減少しているにもかかわらず、女性の労働参加を主な要因として、日本の就業者数は横ばいで推移を続けてきた

出典:総務省統計局『労働力調査基本集計』長期時系列 表 3(年平均結果)より作成

ところが、生産年齢人口が減少しているにもかかわらず、就業者数は横ばいを保ってきた。女性の労働参加が減少分を補完したのだと神林氏は語る。

「特に1990年代以降、いわゆる女性の社会進出だけでなく、出産・育児期を経た女性の再就職・継続就労が増加し、労働力を下支えする役割を果たしてきました。言い換えれば、この30年間、日本の労働市場は女性の活躍によって成立していたのです」

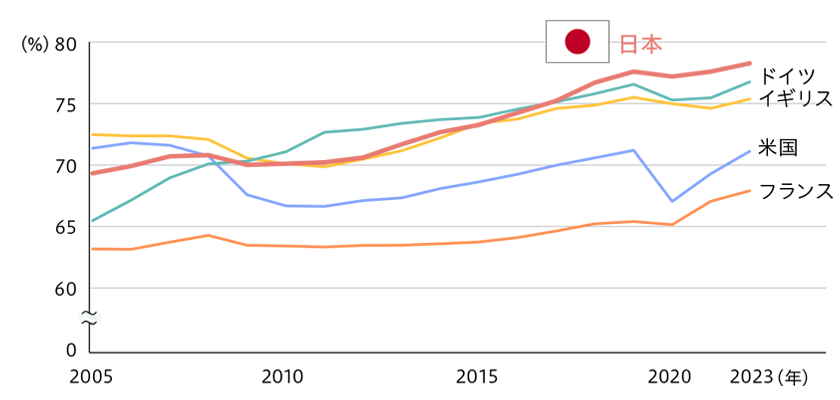

留意すべきは、この補完メカニズムが限界を迎えつつあることだという。図2のように、日本の生産年齢人口の就業率は過去20年ほどで急激に伸び、2023年時点では男女計で78.9%。ドイツ(77.4%)、イギリス(75.7%)、米国(72.0%)、フランス(68.4%)を上回る。この伸びを支えたのが女性の労働参加だったが、すでに8割近い就業率に達しているため、今後伸びる余地は少ない。

国際比較で見ても、過去20年間における15~64歳の生産年齢人口の就業率は、日本が女性の労働参加を背景に急激な伸びを示している

出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較 2025」

そのため、次なる喫緊の課題は、外国人労働者の受け入れの円滑化である。実は2020年から2023年にかけて就業者数を支えたのは外国人労働者だった。この3年で外国人就業者は70万〜80万人増加しており、神林氏によれば人口減少による労働力の不足分の7〜8割を外国人が補った計算になる。ちなみに1990年から2020年までの外国人による補完率は2〜3割程度。日本における外国人労働者数はかつてないほどに高まっているといえる。

「すでに女性活躍は実践されており、あと期待できる労働力は、外国人財という状況です。しかし、このような変化に対して、日本の法制が十分対応できているとはいえません。現在の外国人受け入れ制度の多くは、もともと1980年代以降の技能実習制度などをベースにした暫定的枠組みです。移民政策なども想定した、恒久的・戦略的な制度設計が求められるはずですが、まだ議論は本格化していません。これは日本の労働市場が今後直面する構造的課題と、その制度的な遅れを象徴していると思います」(神林氏)

こうした事態に対応するために、もう一つ重要なのは、働き手が能力を最大限に生かせるよう円滑な労働移動を促したり、AIなどテクノロジーを導入したりすることで、効率化を進めていくことだ。しかし、課題があると神林氏は指摘する。

例えば、企業内での適切な人員配置のためには、「社内に存在するタスク群」と「従業員のスキル」の2つを把握して、マッチングすることが必要となる。ところが日本の多くの企業は、従業員がどんなスキルを持っているかは把握している一方、自社にどのようなタスク(業務の単位)が存在しているか把握できていないケースが大半だ。スキルマップなどが活用されていても、それと対になるタスクの全体像が見えていなければ、人財の最適配置や戦略的人事にはつながらない。

「ジョブ型雇用も、あらかじめ定義されたタスクの集合(=ジョブ)を明確化し、それを遂行できる人財を雇用するという発想です。しかし日本の場合、『こういう人財が欲しい』とスキル側だけに焦点を当ててしまい、業務(タスク)内容を明示しないまま人財を募集するという、従来型の人物本位の採用にとどまっているのです」(神林氏)

今後は、自社にどのようなタスクが存在するのかを明確にしたうえで、「そのタスクを誰に割り当てるか」という順序で人財配置を考える必要がある。タスクを明確に定義できれば、「このタスクはすでに不要ではないか」「複数のタスクを統合すれば、より効果的なジョブが設計できるのではないか」といった再設計も可能になる。

さらにタスクが明確になれば、スキルとタスクを切り離して捉えることができる。「Aさんが担当しているタスク群を、Bさんが代替できるか」といった検討もしやすくなる。もしBさんのスキルで対応できないタスクが事前にわかれば、何をフォローすべきかがわかり、円滑な引き継ぎにつながる。

これは、育休・産休取得やシニア雇用の促進など、さまざまな課題の解決にも貢献するだろう。AIなどのテクノロジーを導入するうえでも重要だ。タスク分析ができていなければ、どのタスクを自動化・効率化できるのかが判断できず、導入そのものが進まない。実際にこの分析不足が、導入の遅れの一因となっている。

「これは現在の労働経済学で主流となっている考え方ですが、マネジメントの本質とは、社内のタスク構造を把握・整理し、それに最適な人財を割り当てるプロセス設計にあります。ですから今、最も重要なのは『働き手のスキルをどう鍛えるか』ではなく、まずは『企業側がいかにして責任あるマネジメントを果たすか』であるというのが、私がここで強調したいメッセージです。スキルに関する課題を働き手個人に委ねるのではなく、まずは企業自身がマネジメントを根本から見直す時期に来ているのだと思います」(神林氏)

神林龍氏

武蔵大学 経済学部 教授

博士(経済学)

1972年生まれ。1994年、東京大学経済学部卒業、2000年、同大大学院経済学研究科博士課程修了。東京都立大学助教授、一橋大学経済研究所教授などを経て現職。この間、スタンフォード大学客員研究員、イェール大学客員研究員、OECDコンサルタント等を歴任。