大内伸哉氏

神戸大学大学院 法学研究科 教授

1963年生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了博士(法学)。神戸大学法学部助教授を経て現職。

近年は「技術革新と労働法政策」をテーマに、AI・ICTがもたらす雇用への影響やテレワーク、フリーランスなど新たな働き方の普及に伴う労働法政策的な課題について精力的に研究している。『AI時代の働き方と法』(弘文堂)、『デジタル変革後の「労働」と「法」』(日本法令)、『誰のためのテレワーク?』(明石書店)など著書多数。

日本では、慢性的な人手不足が続き、人財確保のためのさまざまな法改正が進んでいる。年収の壁の是正や、物価上昇に伴う賃上げ、また生成AIをはじめとするデジタルテクノロジーの進化に伴う多様な働き方やリスキリングの支援も喫緊の課題となっている。

2025年以降の雇用・労働の動向を、キーワード別に専門家に語っていただいた。

キーワード

生成AIをはじめとするデジタルテクノロジーはさらなる進化を遂げ、働き方やビジネスのあり方をますます変えていくことが予想される。AIによって定型的な業務が代替されれば、人間はそれぞれが持つ個性や知的創造性を発揮して、社会に貢献していく時代になるだろう。

しかし一方で、雇用・労働に関する政策設計や法整備は、そうした急激なテクノロジーの進化にまだ十分に対応できていないのが実情だ。1947年に制定された労働基準法をはじめとする日本の労働法制は、現代にはそぐわなくなっているといわれている。

労働法・労働政策に詳しい神戸大学教授の大内伸哉氏は「個が力を発揮する時代になると、たとえばフリーランスという働き方を選択する人は増えるでしょう。それをどのような法制度や労働政策によってサポートすべきかを検討する、環境変化の本質を捉えた議論が必要となります」と語る。

最近の注目すべき動きとして大内氏は、厚生労働省の有識者研究会が2025年1月に発表した「労働基準関係法制研究会」報告書を挙げる。

「いつ頃、どのような法改正になるかは現時点ではわかりませんが、厚生労働省が問題意識を持ち、法改正に向けた準備を進めています。労働法制が大きな変革期を迎えているということを政策側も認識しています」(大内氏)

今後注目すべき動向として大内氏が挙げるのが、人間とAIが健全に共生していくための規制の整備だ。AIの活用は、偽情報の混入リスクやプライバシー侵害の可能性といった倫理的問題も孕む。日本でもAI規制の議論が進められているが、AI技術は日進月歩で進化しており、行政機関の知見や判断だけで適切なルールを構築するのは極めて困難といえる。過度な規制を導入すれば技術革新を阻害してしまう可能性もある。

「そこで活用が期待されるのが、共同規制(コーレギュレーション)です。これは、政府が大枠となる指針を示し、具体的な運用や詳細な規則の策定については業界団体などの非政府組織に委ねるもので、政府と業界が密接に協力してルールを構築する点が特徴です。労働法の分野にはあまりなかった発想ですが、技術の急速な進化に柔軟に対応しつつ、リスクを適切に管理するためのアプローチとして活用を検討していくべきと考えます」(大内氏)

さらに、「デジタル化と働き方」という文脈で、政策的にも一層注力すべき要素として大内氏が挙げるのが「テレワーク」。コロナ禍を契機に日本でも急速に普及したが、現在は対面でのコミュニケーションを重視する声が強まり、一時期に比べると企業がテレワークを活用する機会は減少している。

しかし、テレワークがもたらす恩恵は決して小さくない。BCP(事業継続計画)対策などにも効果的であり、さらに大内氏は、地方創生の観点からも有効だと指摘する。

「昔は、仕事を見つけるにも起業するにも大都市に行く必要があるといわれたものですが、今ではまったくそんなことはありません。これまでは働く場所を働き手自身で選べない雇用形態が一般的でしたが、それが本当に合理的なのか、改めて考える時期に来ているのではないでしょうか。テレワーク推進はこうした慣行を見直し、より自由で柔軟な働き方を可能にするカギになるはずです」(大内氏)

物価の上昇傾向が続くなかで、賃金動向への関心が高まっている。近年は、より優秀な働き手を獲得する狙いなどから、大手を中心に賃上げに力を入れる企業も少なくない。賃上げ実態に関する厚生労働省の統計によれば、2024年に賃上げを決めた企業は91.2%にのぼったという。

しかし多くの働き手にとって、賃上げの実感は乏しいかもしれない。名目賃金から物価変動の影響を取り除いた「実質賃金」を見ると、マイナスの状態が続いているためだ。2024年11月の実質賃金は前年同月比で0.3%減と、4カ月連続のマイナスだった。

そこで政府としても、賃金水準の引き上げを積極的に後押ししていく考えで、その手段として活用することが検討されているのが「最低賃金」。最低賃金とは、使用者が労働者に支払うべき賃金の最低額を定めた制度であり、2024年秋に閣議決定された経済対策でも、「2020年代のうちに最低賃金を1500円まで引き上げる」との目標が盛り込まれた。

これについて、大内氏は次のように強調する。「最低賃金は本来、働く人々に対し最低限の労働条件や生活を保障するための制度で、企業に罰則付きで強制する極めて厳しい内容のものです。中小企業によっては、最低賃金の引き上げによって人件費がかさみ、経営破綻に追い込まれてしまう可能性もある。経済・産業政策の観点で最低賃金を引き上げることは、その過程で生じる副作用や政策の整合性も含め検討する必要があります」(大内氏)

デジタル化が進めば単純労働の多くは自動化され、人間はより複雑で高度な知的判断の求められる、付加価値の高い労働を担うことになる。自身の賃金水準を高めていく際には、そうした業務に対応できるスキルを身につけることが必要とされる。また産業構造全体で見ても、収益性の低い産業に従事する人が多ければ、賃金は上がりにくい。衰退産業から成長産業へと労働力の移行を促していくことも重要になる。

「これらは賃上げの王道といえる政策ですが、即効性がないため、議題にのぼりにくい。しかし、賃上げを進めるにはこうした政策を打ち出して真正面から取り組んでいく必要があります。2025年は、賃上げに向けてぜひ意欲的な政策論議が行われることを期待したいです」(大内氏)

「リスキリング」は、今後も引き続き重要なテーマとなる。個々の企業が、経営環境やビジネスモデルの変化に対応していくために必要なのはもちろん、前述のように、衰退産業から成長産業へと適切な労働移動を促し、日本の産業全体の付加価値生産性を高めるとともに、賃金水準を引き上げていくためにもリスキリングは不可欠といえる。

リスキリングの質的向上を図るカギとなるのは、「実践的な育成機会をどれだけ取り入れられるか」であると法政大学ビジネススクールイノベーション・マネジメント研究科教授の山田久氏は指摘する。リスキリングはしばしば「学び直し」と訳されるが、あくまで「職業能力の再開発」が主眼。座学や研修といった形式的な学習だけでなく、実践を伴わなければ、職業能力を効果的に身につけるのは難しい。

「ドイツやスイスなど一部の欧州諸国では、職業訓練の仕組みの歴史が古く、有効に機能しています。たとえばスウェーデンでは、産官学の共同で座学と実践機会を組み合わせたプログラムを開発し、セットで提供する仕組みがあります。2000年頃に導入されたものですが、時間をかけて構築してきた結果、現在は大きな効果を上げています。このような仕組みを、日本でも取り入れていくとよいでしょう」(山田氏)

日本のリスキリングのもう一つの課題は、学習機会が個々の企業内で完結しがちということだ。大学や専門学校など教育機関との連携が少なく、また同業他社やサプライチェーンを支える企業間で協力してリスキリングに取り組むといった例もあまり見られていない。

「たとえばスウェーデンのボルボの事例では、職業大学のカリキュラムの一環で、自社で必要とする従業員数以上を受け入れて職業訓練の機会を提供。そのなかの一部が採用され、それ以外の訓練参加者は他社に雇用されることで業界全体の能力底上げにつながっています。企業間で相互に利益を共有し、産業全体の競争力を高めています。日本でもリスキリングの対象を広げ、産業全体を見据えた全体最適の視点でリスキリングに取り組むことが必要でしょう。横断的な連携を促すような政府の後押しも必要になってくるはずです」(山田氏)

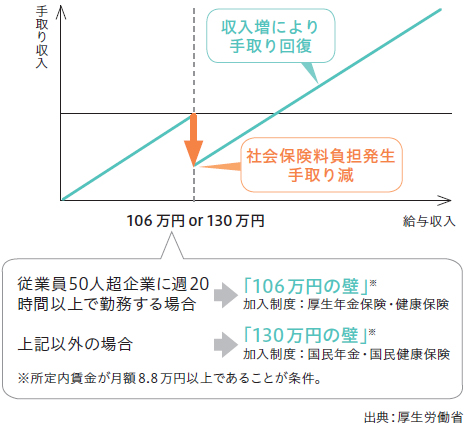

「年収の壁」とは、年収が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が増え、手取りが減るボーダーラインのことだ。

代表的なのが、パートなどで働いている人の年収が103万円を超えると、所得税の納税負担が発生する「103万円の壁」。また、従業員数が50人を超える企業などに週20時間以上働く人の年収が約106万円を超えると、厚生年金と健康保険への加入が求められ、社会保険料が発生して手取りが減る「106万円の壁」のほか、勤務先が上記の条件に該当しない人でも、年収が130万円を超えれば社会保険料が発生する「130万円の壁」などがある。

働きたいと思っても、これらが理由で就労を控える人も少なくない。そこで対策として、2025年の税制改正で控除額や保険料の上限額の引き上げが決定されたが、単に「壁」の位置が上方にシフトするだけで、効果は限定的だと多くの研究者は指摘する。

「この問題を根本的に解決するためには、第3号被保険者制度の見直しが不可欠です」と山田氏は指摘する。第3号被保険者とは、厚生年金加入者(第2号被保険者)の配偶者で、保険料を負担せずに基礎年金と健康保険を受給できる人々を指す。

「日本には、女性が家事や育児を担うべきという価値観が根強く残っています。週労働時間別の労働者の分布の国際比較をみると、日本の女性は週29時間以下の超短時間労働者の割合が高く、男性が1日に家事・育児・介護に費やす時間は欧米に比べて大幅に短い。これが女性の能力が社会で十分生かされないという課題を引き起こす要因の一つとなっています。人手不足が深刻化するなか、固定的な性別役割分担意識は日本に特有なものではないものの、他国に比べると色濃いといえます。社会的な意識改革も含めて、この問題に本気で取り組むべき時期に来ていると思います」(山田氏)

2024年11月、フリーランスとして働く人々の保護を目的とする「フリーランス保護法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行された。取引条件の明確化や報酬の支払い期日の規定が法制化されるなど、これまでフリーランスが直面してきた現実的な課題に対応する項目が幅広く盛り込まれた。

「新法施行は、フリーランスを取り巻く課題に対応するという意味では重要な一歩。しかし、あくまでフリーランス政策全体の一部にすぎません」と、大内氏は指摘する。

デジタルテクノロジーの進化に伴い、人間が知的創造性を発揮して柔軟に働く時代へと移行する流れのなかで、企業組織に属さないフリーランスは今後増加することが予想される。新法の内容だけでは、こうした大きな社会変化に対応できておらず、「特に課題となりそうなのが社会保障のあり方」だと大内氏はいう。

「現行の制度は、雇用労働者とフリーランスとでは保障内容に差がありますが、今後は両者を統一した社会保障も検討すべきでしょう。たとえば、公的年金は、すべて個人の確定拠出型とし、税制上の優遇措置(所得控除や税額控除)で支えるというのは、自律した働き方に適したものとして検討に値すると思います」(大内氏)

もう一つの課題は、フリーランス時代に即した職業教育の構築。これまでは職業教育は企業が担ってきたが、一定の職業経験を経て独立するのではなく、キャリアの初めからフリーランスとして働き始める人が増えた場合、通常の学校教育のなかにも職業に関係する教育プログラムを組み入れるといった対策が必要になってくるはずだ。

「フリーランス時代には、自ら学ぶ『自学』の精神も不可欠です。これまで日本では、教育は『与えられるもの』という意識が根強くありました。働き手の意識改革も含めて、新しい職業訓練のあり方について議論を重ねていく必要があるでしょう」(大内氏)

人口減少が続く日本で、働き手の確保のための手段の一つとして位置づけられているのが外国人労働者の受け入れである。2024年6月、出入国管理法が改正され、従来の「技能実習」に代わる新制度として「育成就労」を創設することが決まった。技能実習は外国人を実習生の名目で受け入れる枠組みだが、事実上、単純労働者の人手不足の穴埋め手段として活用され、長時間労働の常態化や賃金不払いの横行など、トラブルも見受けられた。

そこで、新たに2027年度を目途に創設される育成就労制度では、「育成」と「確保」を目的とすることが明確化された。3年間の就労を基本としながらも、一定の技能と日本語能力の習得を条件に、上位の在留資格である「特定技能」に移行でき、長期間就労への道が開かれた。これまで日本は単純労働の外国人労働者を受け入れない方針を堅持していたが、この方針を見直し、単純労働者の受け入れを公的に認めた。これは大きな政策転換といえる。

一方で課題もある。大内氏が懸念するのは、日本国内で「多文化共生社会」に向けた意識改革がなされないまま、労働力不足への対応として外国人財の受け入れが増えることだ。育成就労制度の創設を契機に外国人労働者の受け入れが本格化すれば、日本に長期間居住する外国人が増えることが予想される。

「現在、各国で移民の急増によって文化的な摩擦が生じて、社会問題となっているのも事実です。以前から政府は『多文化共生社会の実現』を掲げていますが、日本社会全体として、分断を生じさせずに、どのように共生社会を築いていくのかを本気で考えることが求められます」(大内氏)

人手不足が深刻化するなか、政府は対策の一環として、高年齢者の雇用拡大や、育児・介護をしながら働く人への政策的な支援強化に取り組んできた。

高年齢者の雇用政策は、年金制度とも密接に関連している。賦課方式の年金制度を採用している日本では、現役世代が減少し高齢者が増加するなかで、年金の支給開始年齢を引き上げることが現実的な選択肢となっている。

一方で、定年制度により年金の支給開始年齢より前に就労機会を失うと、年金支給開始まで無収入状態となる高年齢者が増える可能性がある。そこで政府は、年金制度の支給開始年齢の引き上げと連動して、高年齢者の雇用を確保する政策を進めてきた。

「改正高年齢者雇用安定法」では、企業に対し「定年の65歳への引き上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年制の廃止」のいずれかの措置を講じることが義務付けられている。このうち「65歳までの継続雇用制度の導入」を選択する場合、経過措置として、その対象者を「労使協定で定めた基準に合致する従業員」に限定することが認められていた。

この経過措置は2025年3月に終了するため、これ以降は希望するすべての従業員に対して、65歳までの雇用を確保することが義務付けられることとなる。

「高年齢者層は今や貴重な労働力ですし、将来的には年金制度改革と連動して、70歳までの継続雇用が義務化される可能性も十分あります。最近は高年齢者を戦力として最大限活用しようと考える企業が増えており、この流れは今後ますます加速していくと考えられます」(大内氏)

育児・介護への対応としては、改正育児・介護休業法が2025年4月から段階的に施行される。介護については、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和や、介護離職を防ぐための雇用環境整備の義務化などが実施される。育児については、子の看護休暇の見直しや、育児休業取得状況の公表義務の拡大などが適用される。さらに介護・育児のどちらについても、該当する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務となる。

「これらの支援策は、企業が従業員のための『福利厚生』として提供してもよいものです。政府が法律で義務付けると、余裕のない中小企業には重い負担となりえます。各企業の判断で、働き手を確保するため、企業同士で施策の魅力を競い合ってもらうような政策の方が適しています。次世代育成支援対策推進法に基づき、一定基準を満たした企業を子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定する『くるみん』の制度などはその一例。こうした仕組みを活用する方がよいと考えます」(大内氏)

大内伸哉氏

神戸大学大学院 法学研究科 教授

1963年生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了博士(法学)。神戸大学法学部助教授を経て現職。

近年は「技術革新と労働法政策」をテーマに、AI・ICTがもたらす雇用への影響やテレワーク、フリーランスなど新たな働き方の普及に伴う労働法政策的な課題について精力的に研究している。『AI時代の働き方と法』(弘文堂)、『デジタル変革後の「労働」と「法」』(日本法令)、『誰のためのテレワーク?』(明石書店)など著書多数。

山田久氏

法政大学ビジネススクール

イノベーション・マネジメント研究科 教授

京都大学経済学研究科博士後期課程修了。博士(経済学、京都大学)。専門は人的資源管理論、労働経済。日本総合研究所調査部長、副理事長などを経て、2023年から法政大学ビジネススクールイノベーション・マネジメント研究科教授。著書に『賃上げ立国論』(日本経済新聞出版)など多数。日本総合研究所客員研究員。