70歳までの高齢者の雇用が努力目標となった今、シニア人財の活用が企業に問われている。認知科学、認知心理学、認知工学を専門とし、高齢者の特性を長年研究してきた筑波大学名誉教授・原田悦子氏に、ワーキングシニアが活躍できる組織のあり方と、世代を超えて協働できる職場づくりのヒントをうかがう。

高齢者は一括りに語れない 多様な特性をどう理解するか

2025年4月の高年齢者雇用安定法の改正により、企業は65歳までの雇用機会の確保が義務化され、70歳までの就業機会の確保が努力義務となった。深刻な人財不足に直面するなか、シニア社員の戦力化は重要な経営課題となっている。

ワーキングシニアの能力を最大限に生かすために、企業はどのような職場環境をつくればいいのか。認知科学、認知心理学、認知工学を専門として、「人にとってのモノの使いやすさ」をテーマに研究を続ける、筑波大学名誉教授の原田悦子氏は、「シニア世代を正しく理解することが重要」という。

「シニア社員というと、『動きが鈍い』『物を忘れやすい』といった画一的なイメージがあります。しかし、実際は一言で語れるほど単純ではありません。認知心理学の研究や、『みんなの使いやすさラボ』の研究を重ねてきた結果、年齢による働き方や行動の変化は、かなり複雑であることがわかっています」

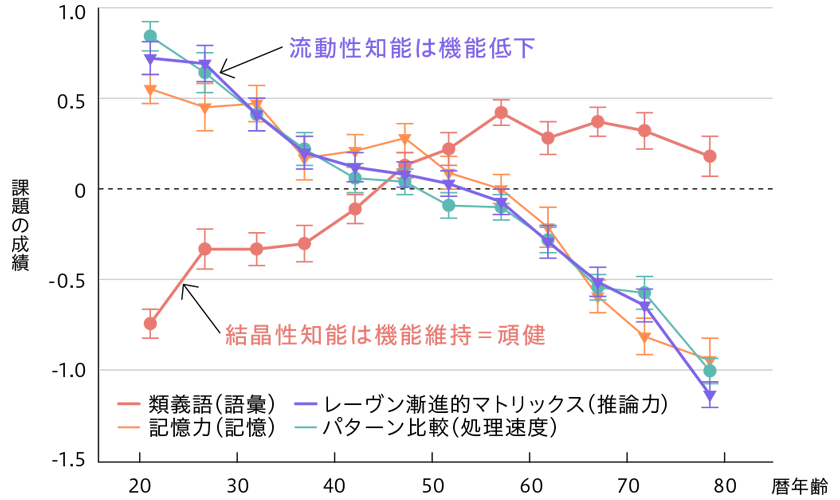

そこで原田氏が示したのが、「流動性知能」と「結晶性知能」の関係だ。流動性知能とは新しい問題を論理的に解決したりパターンを見抜くなど、反応の速さや記憶力などを指す能力のこと。図1の通り、流動性知能は20歳でピークとなり、あとは下降の一途を辿る。「65歳以上」の高齢化は関係がない。

図1各種の課題における認知的加齢変化(Salthouse,

2004を改変)

出典:「Salthouse, T. A. (2004). What and When of

Cognitive Aging.

Current Directions in Psychological Science, 13(4), 140–144.」をもとに作成

一方、結晶性知能とは、過去の経験や教育によって得た知識、とりわけ語彙など言葉にかかわる知能のことをいう。こちらは図の通り、70代前半まで伸びている。マニュアルで決められた画一的な作業では、年齢を重ねるとともにパフォーマンスが低下する。だが、物事を理解してそれを説明したり、応用する能力は、高齢者の方が高い。

職場では40代、50代の働きぶりが、20代、30代とさほど差がないように見えるのは、流動性知能が下がった分を結晶性知能でカバーしているからだという。加えて、流動性知能の低下を「自ら感じる」世代は、意識的に課題遂行により多くのエネルギーを費やして「外から見える自分の能力」を高く保とうとする。「つまり、40代、50代の人たちは、“頑張っている” 状態なのです。これが頑張り切れなくなったときに、周囲からは大きく能力が下がったようにみえるのです」

原田氏は、人が記憶や判断を行う際の脳の働きを調べるため、実験参加者に課題に取り組んでもらいながら、MRIで脳の活動を測定する実験報告を紹介する。その結果、大学生や若手と比べて、高齢者は前頭葉を活発に使っていることが明らかになったという。

「若手が楽々と省エネでできることを、高齢者は相当のエネルギーを費やして行っているのです。見た目の印象と実際とのズレは、このように見えないところで生じています」

4つの層が複雑に絡み合う 年齢の影響による変化

原田氏は数十年にわたり「人にとってのモノの使いやすさ」を研究してきた。そこで年齢の影響による変化を見ていくなかで、4つの層が関係していることがわかったという(図2参照)。

図2認知的加齢と人工物利用の関係

4層モデル(原田、2009を改変)

(3)

メタ認知 ⇒態度 / 方略 / 目的設定(文化社会的要因)

⇒自分の能力を有効に保つような方略・目的

(0)

知覚 / 身体運動的 機能低下

例:ヒアリング・ロス

出典:原田悦子, 認知加齢研究はなぜ役に立つのか, 心理学評論, 2009, 52 巻, 3号, p.383-395,

公開日 2019/03/29, Online ISSN 2433-4650, Print ISSN 0386-1058, をもとに作成

一番上の(3)「メタ認知」は、例えば先ほどの説明のように、年齢を重ねるとともに、意図的に能力を有効に保つ傾向がここに含まれる。(2)の「システムに関する知識・メンタルモデルの不足」とは、まったく使ったことのないITツールが導入されたような場合などで起こり得る傾向だ。

(1)の「認知機能特性」では、例えば単純な作業なら若い人と遜色なくできるものの、複雑な状況では年齢の影響が高まり、パフォーマンスが下がる傾向が強く、特に「抑制機能低下」の影響が大きい。一番下の(0)は、知覚と身体運動的機能低下である。見る力や聞く力、体の動きの速度や精確さが年齢を重ねるとともに弱まることを指し、それをカバーするためにエネルギーを使ってしまうために、判断や記憶など認知的な処理が薄くなる傾向を示している。

「これら4つの層が複合的に絡み合うため、年齢の影響による変化は人や状況によってそれぞれで異なります。一般にいわれる高齢者の画一的なイメージではほぼ理解しきれないと思っていいでしょう。例えば、非常に有能な部分と、驚くほど機能が低下する部分を併せ持つのも特徴の一つですし、1日の中でも朝と夜とで別人のようにパフォーマンスが違うのも注意すべき特性です。シニア世代が能力を発揮できる職場環境を考える際は、このようなさまざまな年齢の影響があり、環境のなかでその現れ方が異なってくることを理解する必要があります」

数値目標より共通の目的を シニアを生かす未来の組織とは

では、具体的にどのような職場環境なら、シニアに活躍してもらえるのだろうか。原田氏は、まず組織の目標設定のあり方を見直す必要があるという。

「マニュアルどおりの効率的な仕事達成を苦手とするシニアに、単位時間の成果を数値で測るやり方は適していません。個人の成果目標より組織全体の目標をみんなで考えて設定するという発想の転換が必要だと考えます。もはや定年を70歳にするかどうかより、誰もがいつまでもハッピーワークをし続けられる職場かどうかが重要で、全員にとってハッピーな働き方とはどのようなものか、そもそもなぜ働くのかといった本質的なところで目標を設定すれば、結果的に成果が出せる組織になると私は思います」

逆にいうと、効率化と特定目標の達成だけを追いかける組織は、シニアに限らず誰も長続きしない組織になっているのではないかと原田氏は推測する。

「『マイ・インターン』という映画では、ロバート・デ・ニーロが演じるシニア人財が、収益性最優先で徹底した成果主義のベンチャー企業を、愛情と思いやりあふれる組織に変えていく姿を描いています。作品の内容を全面的に肯定するわけではありませんが、シニア人財はものごとのポジティブな面に焦点を当てる傾向があり、そのポジティブな視点が周囲の若手に自己効力感をもたらす効果があるのは確かです。シニア世代は褒め上手な人が多いのです」

原田氏が今後のシニア人財に活躍してもらうために欠かせない要素として挙げるのが、デジタルツールの使いやすさの抜本的な改善だ。

「4層(2)の説明でも触れたとおり、シニアは情報系ツールを苦手とする傾向があります。使い方が複雑で、人の記憶できる量に大きく頼るシステムやツールは使いこなすことが難しいです。ですからデジタルツールに依存しすぎない仕組みをつくるか、もしくは誰もが使いやすいシステムをつくっていくことが重要です。そこでもシニアの声を聞くことを勧めます。シニアが使いやすいものなら、全社員にとっても使いやすいものに違いないからです」

特に、遠隔業務システムがシニア人財活用のカギを握ると原田氏は語る。

「60代、70代の人にとって週5日、満員電車で通勤するのは困難です。遠隔システムが発達すれば、会社に通わず週に2日だけ、午前中だけ働くといった柔軟な働き方も可能になります。しかし、今のリモートシステムは、仕事がしやすいものとはいえません。今後、誰もが簡単に使えて存分に仕事ができる遠隔システムが登場すれば、シニア人財はさらに活躍できると思います」

Profile

原田悦子氏

筑波大学 名誉教授

みんなの使いやすさラボ 研究代表

株式会社イデアラボ リサーチディレクター

筑波大学大学院心理学研究科を修了後、日本アイ・ビー・エム東京基礎研究所で認知工学グループの研究員を務める。法政大学、筑波大学人間系心理学域教授などを経て、2024年に株式会社イデアラボのリサーチディレクターに就任。専門は認知科学、認知心理学、認知工学。一貫して「人にとってのモノの使いやすさ」をテーマに研究に取り組む。