須田敏子氏

青山学院大学 国際マネジメント研究科 教授

専門は人材戦略、組織行動、国際経営比較など。日本能率協会グループで『人材教育』編集長等を歴任後、イギリス留学。リーズ大学で修士号(MA in Human Resource Management)、バース大学で博士号(Ph.D.)取得。『戦略人事論』『ジョブ型・マーケット型人事と賃金決定』『HRMマスターコース』など著書多数。

ここ40年の間に、終身雇用や年功賃金、新卒一括採用といったメンバーシップ型人事により発揮されていた強みが通用しない時代に様変わりした。日本の人事部を取り巻く状況の変遷とこれからの人事の役割について、人財マネジメントや国際比較を専門とする須田敏子教授に聞いた。

1990年代初頭のバブル経済崩壊後から、日本経済は「失われた30年」といわれる長い低迷期に入った。この経済低迷の大きな原因となっているのは、かつて日本的経営の強さの源泉といわれた日本型人財マネジメントであると多くの識者が指摘している。

強さの源泉だったはずの日本型人財マネジメントが弱さの原因となってしまった理由について、須田敏子氏は、高度経済成長下で発生した年功制・長期雇用が長期間にわたり有効に機能した結果、社会に深く浸透・定着し、特に長期雇用(雇用保障の提供)が日本社会で規範化した点を挙げる。

須田氏は企業が年功制と長期雇用を選択したプロセスを次のように語る。

「戦後の高度経済成長下で大量の若年労働者が採用された結果、若年層の多いピラミッド型の社員構成となりました。このような社員構成において総人件費を抑制する策として、多くの企業が年功賃金を採用しました。つまり、日本企業は経済合理性に則って年功賃金を選択したわけです。しかし、年功賃金を機能させるためには高い雇用保障の提供、つまり長期雇用が不可欠となります。なぜなら、賃金水準の高い中高年社員の多くが解雇される会社に、転職力の高い若年社員が長くとどまるわけはないからです。そのため日本企業は、雇用を守ることをポリシーに掲げたのです」

須田氏はさらに「出世競争の結果をキャリアの後半まで明らかにせず、長期間にわたって多くの社員が出世競争を続けざるをえない『遅い選抜システム』も有効に機能しました。その前提となるのは、もちろん長期雇用と年功制です。遅い選抜は、年功制の別の言い方ともいえます」と、世界的に非常にユニークな日本型人財マネジメントの強みについて指摘する。

この長期雇用・年功制・遅い選抜の3点セットの効果性には、経済成長による組織拡大と、ある程度安定した経営環境という2つの前提条件があった。しかし、1990年代のバブル崩壊とWindows95現象に象徴される技術革新・産業構造の転換によって、これらの前提は共に崩れてしまった。

当然、日本型人財マネジメントの効果性は失われることになったが、問題なのは長期雇用が規範化し、企業にとっては守らなくてはならない制約となった点だ。須田氏はこれを「経済合理的観点から導入した日本型人財マネジメントの逆襲」と表現する。

日本型人財マネジメントの変化を目指して1990年代中盤からさまざまな動きが始まった。

特に注目すべきものとして、須田氏は、日本経済団体連合会(以下、経団連。当時、日本経営者団体連盟)が提案した「雇用ポートフォリオ」を1点目に、そして成果主義の台頭から職務・役割主義の普及という人財マネジメント施策の変化を2点目に挙げる。

1995年に経団連から提案された「雇用ポートフォリオ」は、雇用形態を「長期蓄積能力活用型グループ」「高度専門能力活用型グループ」「雇用柔軟型グループ」に分けるという複線型の雇用形態を提案したものだった。経団連が雇用不安定化も含む提案を行ったとの批判もあったが、1990年代中盤から非正規雇用の割合が高まり、2010年代中盤には非正規雇用比率が37~38%となり現在にいたっている。

もう1つが、年功制のデメリットへの対応として関心が高まった成果主義人事と、成果主義人事と補完性のある職務・役割主義の普及だ。しかし初期の成果主義人事は、年功的色彩の強い職能資格等級下で人事評価と報酬の連動を強める施策だったため、公平感・納得感などで課題が生じた。「個人パフォーマンスを測定・評価する方法が確立していなかった当時の日本では、仕方のなかったことです」と須田氏は振り返る。

年功的職能資格等級と成果主義は補完性がないことがわかった結果、2000年前後からは担当する職務や役割の重要度・影響度・難易度などに基づき社員等級や賃金水準を決定する職務・役割主義人事が普及していった。これにより世界標準型人財マネジメントに近づいた。

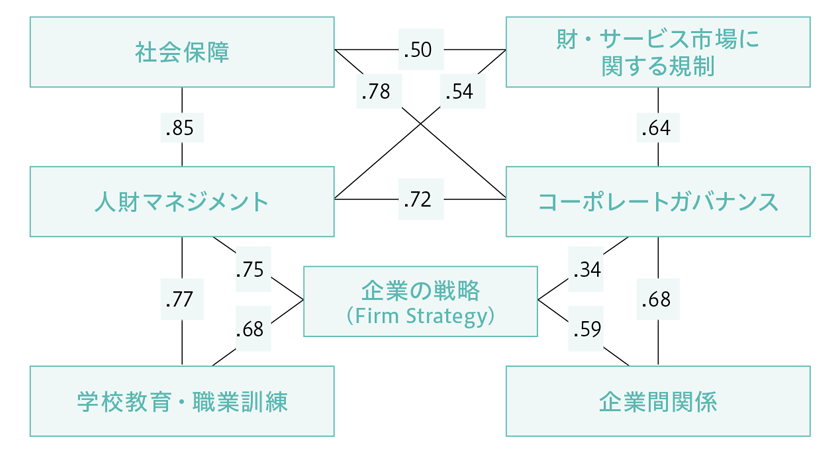

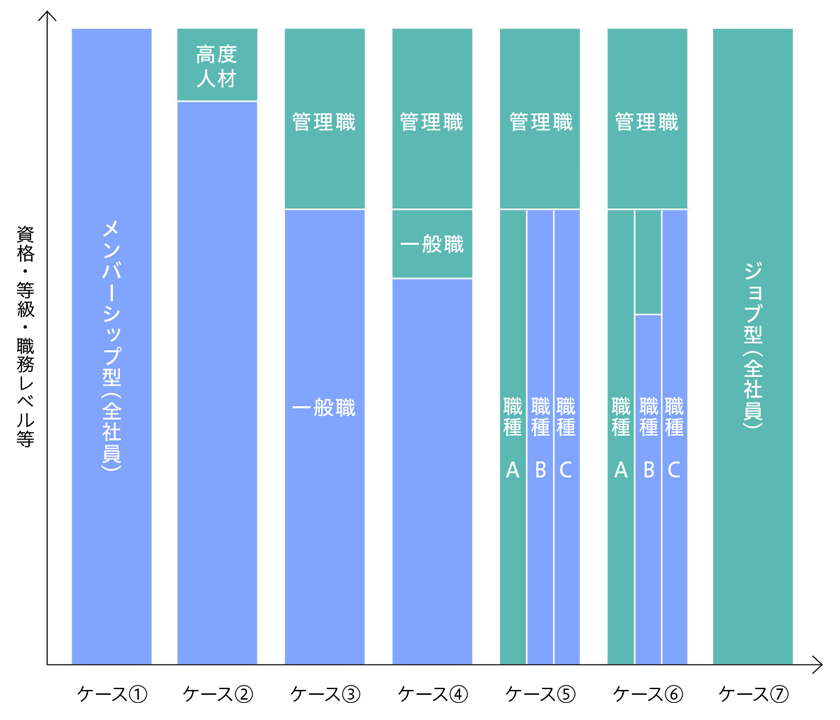

以上のように、人財マネジメントのあり方は徐々に変化してはいたものの、長期雇用に対する社会的規範、加えて他の社会制度との補完性などの課題により(図1参照)、変化のスピードは遅かった。だがここ数年、ジョブ型人事の普及とともに急速に変化してきた。契機として、経団連による「『自社型』雇用システム」(2021年)(図2参照)の提案がある。それ以前は「職務基準」などの呼称が多かった世界標準型人財マネジメントを、本提案では「ジョブ型」に置き換えている。

各国において、個々の社会制度の特色間で相関関係が生じている

※数字は相関係数。0.7以上で「強い正の相関関係がある」とされる。

出典:Hall & Gingerich(2004)Varieties of Capitalism and Institutional Complementarities in the Macroeconomy, MpifG Discussion Paperをもとに須田敏子氏作成

経団連が示した「自社型」雇用システムのイメージ図。従来の日本型マネジメントであるメンバーシップ型人事とジョブ型人事を提示し注1、自社に適した雇用形態の導入を提案した。

注1 ジョブ型・メンバーシップ型を最初に提案したのは以下の書籍。

濱口桂一郎(2009)『新しい労働社会―雇用システムの再構築へ』岩波新書

出典:経団連「2021年版 経営労働政策特別委員会報告」

「職務基準」「ジョブ型」に対する日本での捉え方について、須田氏は「日本では、世界標準型=職務基準、日本型=人基準と区別してきたために職務基準・ジョブ型(以下、ジョブ型)は人基準ではないとの認識がありますが、これは誤解です。ジョブ型人事は担当職務の遂行に必要な人的要件(職務遂行能力)を明確化・具体化した人財マネジメントであり、従来の職能資格等級下での人基準よりもずっと具体的で精緻です」と指摘する。

さらに須田氏はジョブ型人事と経済成長との関係について、「世界標準のジョブ型人事は、人基準を明確化・具体化・共有化することで、企業の人的資本への投資や自律的人財開発を促進する人財マネジメントです。ジョブ型人事が根付いている日本以外の国では、ずっと以前から企業が人的資本に積極的に投資をし、個人も自律的に自らの人財開発を行ってきたわけです。日本経済が長期間停滞している間に、他国が経済成長したのは当然だといえます」と語る。

もう1つ重要なのは、ジョブ型人事によって人事部門・人事機能の役割が変化していることだと須田氏はいう。

従来の日本型人財マネジメントの人事機能面での特色を、須田氏は「ラインに対して人事部の決定権が相対的に強い集権的人事管理」と指摘する。年次管理に基づく年功制を導入していたことで、ジョブやパフォーマンスなどの現場情報を知らなくても、昇進管理などが可能であったためだ。

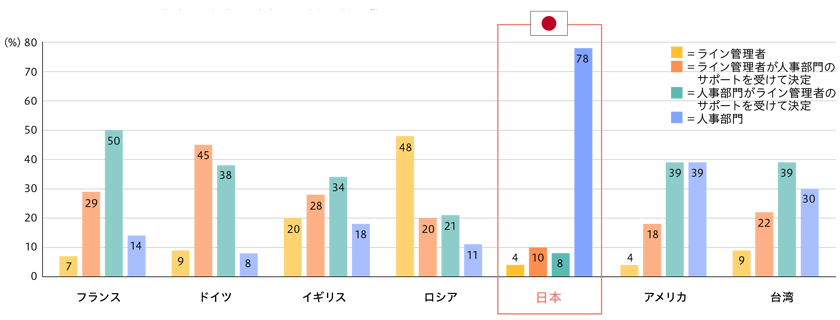

1989年にスタートしたHRに関する国際比較調査であるクラネットサーベイ(Cranet Survey)の第7回調査(2011年発表)によれば、「賃金の決定者は誰か」という問いに、日本は「人事部門」との回答が78%と非常に高いのに対し、他国では「人事部門がライン管理者のサポートを受けて決定」「ライン管理者が人事部門のサポートを受けて決定」の方が高い傾向にあり、日本の集権的人事管理がわかる(図3参照)。

クリックで拡大

クリックで拡大

クラネットサーベイ(Cranet Survey)は1989年にスタートしたHRに関する国際比較調査注2。第7回調査(2011年発表)で、日本は人事部門の意思決定権が強い「集権的意思決定」との傾向が見られた。

注2 第1回(1989年)、第2回(1990~1991年)、第3回(1992~1993年)、第4回(1995~1996年)、第5回(1999~2000年)、第6回(2004~2005年)、第7回(2008~2009年)、第8回(2014~2015年)、第9回(2021年)の9回実施。第1回調査からイギリス・クランフィールド大学が主体となって実施されてきたが、第9回(2021年)調査は実施主体がアメリカ・ペンシルベニア州立大学に変わった。本インタビューでは、第7回調査(2011年発表)の参加国全32カ国のうち、全体の傾向を表す7カ国の調査結果を紹介。

出典:Cranet Survey 第7回調査(2011年発表)の結果をもとに作成

その一方で「経営戦略に人事部門が関わる時期」については「最初から」との回答は日本は39%で7カ国中最も低い。「人財マネジメント戦略の存在」も「明文化された戦略がある」との回答は日本は42%で、イギリス・アメリカ・台湾などと比べ低く、日本の人事部門の戦略的役割・戦略性は強くないといえる。また、他国では一般的なHRスペシャリストとしての採用も、日本の人事部門では少ない傾向にある。

年次管理・年功制を経て、ジョブ型人事の普及により現場情報が不可欠となってきている今、人事権の分権化が起こると予想されるとともに、人事部門の戦略性・専門性が求められるようになってきている。

須田氏はこの変化について「分権的人事管理の時代になると、戦略性・専門性によって人事部門としての存在意義を示す必要が出てきます。近年、HRBP(HRビジネスパートナー)やCoE(Center of ExcellenceあるいはCenter of Expertise)が重視されるようになったのは、ジョブ型人事の普及によるものと考えてよいでしょう」と指摘する。

その意味でも、日本に世界標準の人財マネジメントが浸透し始めたといえる。今後の人事部と人財マネジメントに求められる方向性として、須田氏は「戦略性・専門性によって、目に見える形で“パフォーマンスに貢献する”という結果を出すこと」を挙げる。

世界標準のジョブ型人事の代表である欧米諸国における人事の目的は2段階あるという。

「Attraction(採用)・Retention・Motivationが直近の目的です。そして、この3つの目的の実現を通した個人と組織のパフォーマンス向上が最終目的です」(須田氏)

日本も、世界標準のジョブ型人事に移行後は、欧米諸国が行ってきたこれらの目的を実現し、組織内での存在価値を示していく必要がある。

「例えば、自社における人的資本への投資がパフォーマンス向上につながるというルートを具体的に示し、経営層を説得する戦略性が必要です。また、社員の自律的人財開発に対するモチベーションを向上させる仕組みをつくる専門性も重要になります」(須田氏)

日本の人事の現在位置は、日本型人財マネジメントから、世界標準のジョブ型人財マネジメントへと変化の途上と捉えられる。日本経済復活のためには、日本の人事部門も人財マネジメントも、まだ見ぬ新たな方向への船出が必要だ。「勇気を持って踏み出そう」と須田氏はエールを送る。

須田敏子氏

青山学院大学 国際マネジメント研究科 教授

専門は人材戦略、組織行動、国際経営比較など。日本能率協会グループで『人材教育』編集長等を歴任後、イギリス留学。リーズ大学で修士号(MA in Human Resource Management)、バース大学で博士号(Ph.D.)取得。『戦略人事論』『ジョブ型・マーケット型人事と賃金決定』『HRMマスターコース』など著書多数。