先行き不透明なVUCA時代の今、従来に比べて働く人の意識は大きく変化している。現代のキャリアを取り巻く状況について、人的資源管理やキャリア開発、組織行動論を専門とする青山学院大学名誉教授・山本寛氏に聞いた。

コロナ禍がもたらした影響により「自律的キャリア」の考え方も変化

雇用と労働の関係は、この40年で大きく様変わりした。そのターニングポイントについて、山本寛氏は語る。

「まず、1985年に制定された『男女雇用機会均等法』が挙げられます。男女の賃金格差が縮まり、女性の管理職比率が上昇し、それまでの“ 総合職は男性、一般職は女性”

という区分が『間接差別』にあたるとして禁止されたのは画期的なことでした」

また、2019年4月以降に提唱された「働き方改革」については、労働時間の短縮や柔軟で多様な働き方を導入し、従業員のスキルアップを謳い、生産性を向上させる取り組みだと山本氏は評価する。

ワークライフバランスの意識を高めたこと、具体的には残業時間の上限規制、有給休暇取得の義務化などにより、本人が望めば、その会社で長く働けるようになった。またテレワークの導入によって、介護や病気罹患による離職減少の対策も注目された。

「働き方改革というと『働きやすさ』の取り組みに重点が置かれる傾向がありますが、原点には『働きがい』の追求がありました。そしてこの働きがいは後に重要なキーワードとなります」(山本氏)

そして、2020~ 23年のコロナ禍により普及したリモートワークは、組織内のコミュニケーションを希薄化させ、働く人のキャリア観に大きな影響をもたらすことになったと山本氏は語る。

「それには4つの要因があります。1つ目は、コロナ禍を契機にワークライフバランス志向とライフ志向が強まったことです。そして次に、給与や働きがいに加え、リモートワークの可否が重視されるようになりました。3つ目は、職住一体の環境で働けるようになったことで、家族との時間や趣味を楽しみながら、キャリア形成も両立できると実感できるようになった点です。そして最後は、コロナ禍という非常事態を経験したことで、会社に依存せずに自立できるよう、専門性やキャリアを磨く必要があると働き手が考えるようになったのです」

こうした変化により、従来は自社内でのキャリア形成を前提としていたキャリア自律のあり方にも変化が生じ、リスキリングを志向する動きを後押ししつつある(図1 参照)。

図1これから求められる自律的キャリア

[ 従来の自律的キャリア ]

- 組織に過度に依存しない自律的なキャリア

- 日常業務を上司の指示によらず自主的に行える(仕事の自律性)

上記に加え

[ これからの自律的キャリア ]

- キャリアの開発を、組織に頼らず自分でできる(キャリアの自律性)

- 将来働く目的は「組織から仕事へ、仕事からキャリア(の蓄積)へ」

移行することが予想される

VUCAの時代のキャリア観は、自らの専門性を見極め、どの会社でも通用するキャリアを主体的に開発・蓄積する「キャリアの自律性」を追求するものに変化している

出典:山本寛氏の資料を基に作成

一方で、山本氏は、多くの人がリスキリングの本来の意図について誤解していると話す。

「本人のスキルアップのために行うものだと思われていますが、本来は企業の事業戦略に基づいた組織的な教育であり、就業時間内に会社の費用負担で行うものです。また、学び直しやスキルアップではなく、まったく新しいスキルを身につけるためのものです。最近では、地方銀行で事務職をしていた人が、AI分野のリスキリングを受けて、異業種へのキャリアチェンジを果たした事例がありました。これこそが、リスキリングの成果を示す好例です。重要なのはリスキリングがキャリアの選択肢を広げ、本人が望むキャリアを獲得すること。本人次第でもありますが、それを会社がフォローすることで、より高い成果が生まれます」

ジョブ型雇用からスキルベースの組織への移行のメリットとは

企業がリスキリングを重視する背景には、人を基軸とした従来のメンバーシップ型雇用から、職務や専門性に基づく欧米型のジョブ型雇用への移行が進んでいることがあるが、最近はさらに変化が起きているという。

「AIなどのテクノロジーの発展により、個人のスキルデータをベースに採用・配置・評価・教育を行う組織運営が求められる傾向があります。契約で定められたジョブにとどまらず、個人のスキルに応じて柔軟に仕事を進めることが求められるようになってきたのです。実際に、欧米でもジョブを超えた仕事が行われている実態が明らかになっています」(山本氏)

ここで求められているのは単なる専門知識や技術ではない。「どの分野でも応用が利く高度な専門性を駆使できる、いわば『専門性のマネジメント』というべきものなのです」と山本氏は分析する。一つの専門性にとらわれずにイノベーションに柔軟に対応し、新たな専門性を習得できる人財が求められているということだろう。

AIの普及もあり、従来ジョブ単位でしか評価できなかったものが、タスク・作業単位でスキルの測定が可能になった。これによりスキルベースの組織への移行が進み、経営戦略に基づいて、業務・職務に適した人財(職種、スキルや特性)を、スキルを軸に配置する人財ポートフォリオの形成が進むと予測されているのだ。

人財の流動化により変わる雇用 リテンション・マネジメントの必要性

リスキリングによる新たなスキルの習得や、ジョブ型雇用からスキルベース組織への移行も視野に、日本でも人財の流動化が進みつつある。これは、優秀な人財が自己成長や働きがいを求めて主体的にキャリアを築くという点で望ましい動きであり、そうした人財を求める企業にとっても好機といえる。

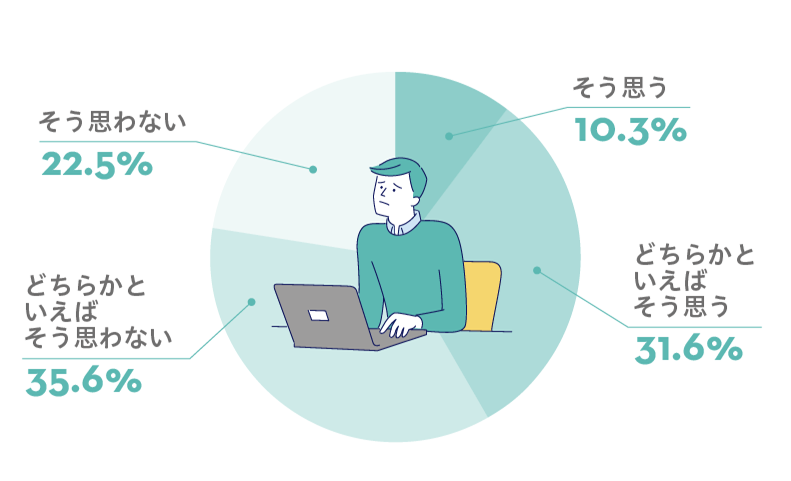

その一方で、少子化に伴う労働人口減少が深刻化するなかで、優秀な人財の離職は企業にとって大きな痛手だと山本氏は警鐘を鳴らす。働き方改革で待遇改善など、働きやすさの改善は進んだが、働きがいについては、課題もあるようだ。

「働きがいに関連する概念として『エンゲージメント』という言葉がよく使われるようになりました。会社と自分の成長が結びつく、やりがいある仕事に取り組めているかどうか、企業側も考え、検証するべきなのです」

働きがいと似た言葉として、「生きがい」や「育てがい」などがある。それは行為の結果、どのような効果をもたらしたかを示している。つまり働いた結果に意味が見出せるということだ。

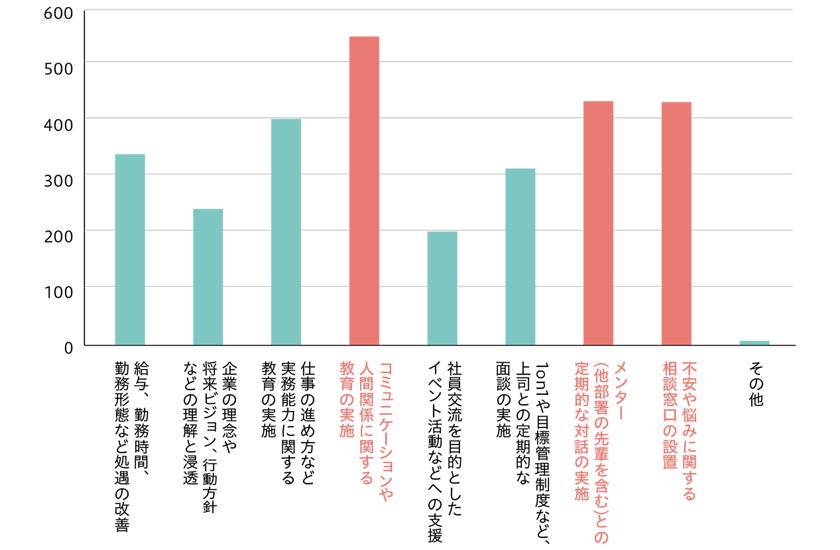

人財の定着にこれという特効薬があるわけではない。そこで山本氏は、リテンション・マネジメントに有効な施策として「社内コミュニケーションの活性化」と「中堅層が輝く組織づくり」を提唱する。エンゲージメントの高い社員が多い職場であれば、若手社員も会社の魅力を感じやすいという。

「コミュニケーションに関する具体的な研修や、メンター制度の導入を検討すると、社員の定着に有効という調査結果もあります(図2

参照)。これからの企業には、人財の流動化を恐れるのではなく、自社が働きがいのある職場であるかを見つめ直して対処する姿勢が求められるでしょう」

図2社員の定着に有効な施策とは

リテンション・マネジメントに有効なのはコミュニケーションや人間関係に関する教育研修、そしてメンター制度の導入が課題になると山本氏は語る

出典:日本メンター協会(2022) メンター制度導入実態調査

Profile

山本 寛氏

青山学院大学 名誉教授

博士(経営学)。メルボルン大学客員研究員歴任。日本経営協会経営科学文献賞、日本労務学会学術賞等受賞。働く人のキャリアとそれに関わる組織のマネジメントが専門。主な著書(単著)として、『連鎖退職』(日経BP)、『なぜ、御社は若手が辞めるのか』『「中だるみ社員」の罠』(ともに日経プレミ

アシリーズ)、『人事労務担当者のためのリテンション・マネジメント』(日本法令)。著書(編著)に、『働く人のキャリアの停滞』(創成社)、『働く人と組織のための人的資源管理』(中央経済社)がある。